教育シンポジウム2016別

デザインシミュレーション

2016年8月19日(金)、東京・大手町サンケイプラザで毎年、恒例の「Vectorworks教育シンポジウム2016」が開催された。Vectorworksを教育に活用する教職員をはじめ、学生、企業を対象としたこのイベントは、今年で第8回を迎え「デザインシミュレーション」がテーマとなった。エーアンドエー代表取締役社長の川瀬英一は、開会のあいさつで「最近、デザインには芸術性だけでなく、周辺の環境負荷やCO2排出量、避難経路や災害対策も含めたシミュレーションが求められるようになってきた」と、デザインシミュレーションをテーマに選んだ背景について語った。

午前の特別講演では、オンデザインパートナーズの西田司氏とシナトの大野力氏が、新しいデザインアプローチについて語った。午後は2つの分科会に分かれ、OASIS加盟校の教職員がVectorworksや熱環境シミュレーションソフトのThermoRender Proなどを活用したデザイン教育について、教育現場の最前線から講演した。このほかOASIS奨学金の授与者発表や、昨年の授与者による研究成果発表、OASIS加盟校の研究成果の展示コーナーも設けられた。来場した約150人の教職員らはVectorworksの教育現場での活用について情報交換や交流を図っていた。

特別講演:株式会社オンデザインパートナーズ 西田 司 氏

プレゼンテーションの工夫

私の事務所ではVectorworksを使っている。その用途はCGや図面だけに限らず、模型やスケッチ、プレゼンテーション資料のフォーマット作りまで幅広い。今日は、普段心がけているクライアントとのコミュニケーションで行っているプレゼンテーションの工夫についてお話したいと思う。

1999年、23歳で事務所を設立した。当時、まだ駆け出しの若者がデザインを提案するときに心がけたのは、自分からデザインを伝えていくのではなく、他者の要望を引き受けるようにしたことだ。いわば、他者に頼った設計手法だが、この方法によってデザインはどんどん新しくなっていくことを実感した。

例えば、「森に住みたい」、「都心に買った間口3.5mの土地に住宅を建てたい」、「友達同士が1軒の家に集まって住みたい」、「日ごろは会社勤めだが週末だけ店をやりたい」など、さまざまな要望だ。こうした一人ひとりの生き方を実現する建築を作っていくと、建築自体が変わっていくのではないかと感じている。

その中で私が大切にしていることは、対話やヒアリングといったコミュニケーションだ。この過程では、プレゼンテーションの工夫が欠かせない。その1つ目として、設計事務所の設計環境をオープンにすることを大事にしている。

私の事務所には20人のスタッフがいる。つまり、20人のキャラクターを生かした設計手法がとれるのだ。従来の設計事務所では、一人の建築家のひらめきを実現するためにスタッフが存在する。しかし、その方法は少し古いのではないかと感じている。

最近のサッカーでは、スーパースターが一人で突き進んでゴールするのではなく、チームメンバーがパスを回しながらゴールを目指すという戦術に変わっている。だれがゴールするかでなくボールに触れた分だけ前に進むことが重要だ。建築の設計手法も、パスサッカーに似た方法がとれるのではないだろうか。つまり対話というパスを回しながら、目的となる建築物を実現する方法だ。

私はこの方法を対話によるデザインと呼んでいる。施主や工事関係者、そして建物を使う人など複数の人のアイデアが融合することで、開かれた建築となり、完成後も建物は自走していくことになる。

プレゼンテーションの工夫の2つ目は模型だ。模型を使うとき、重視しているのは生活の楽しさを伝えることだ。例えば、倉庫をリノベーションして住宅にするときは、天井高の高さを模型で表現し、天窓を開けたり、外部空間を中庭として取り入れたりするアイデアの提案に使っている。

模型作りで心がけているのは、一つひとつの部屋の生活風景を丁寧に作り込むことだ。例えばレコード好きのご主人の部屋には、たくさんのレコードを棚に詰め込んだり、絵が趣味の奥さんの部屋にはイーゼルを置いたりといった具合だ。寝室は寝るだけで良いと言われた小さな寝室の場合には、ベッドの模型を置いて部屋に対するベッドの大きさがわかるようにする。

小屋のような家に住みたいという施主の要望をイメージするのにも、模型が活躍した。それまで建築設計はミリ単位で精密な検討を行う作業と思っていたが、そのプロジェクトは地図上に小屋を配置していくような設計手法をとった。模型を使って敷地内の建物や畑、薪置き場などを配置し、施主と共に生活のイメージを作っていった。

また、10階建てのコーポラティブハウスである「コーポラティブガーデン」の設計では、構造部分を「スケルトン」、各戸部分を「インフィル」とする自由度の高い形式を採用し、イメージ作りに模型を活用した。各階で外壁の形や位置、庭の配置も自由で、外部の緑道に近い階は広いテラスも設けた。その結果、犬好きな人、ヨガ教室を開く人など、さまざまなライフスタイルを縦に積み上げたユニークな建物ができ上がった。

模型には言葉の壁も越える力もある。さまざまな国から留学生が集まる国際学生寮の模型や、ベネチア・ビエンナーレで展示した5分の1スケールの模型は、言葉が違っても文化が違うライフスタイルをよく伝えることができたと思う。

3つ目のプレゼンテーションの工夫はスケッチだ。島根県の隠岐の島では築95年の民家を改修し、中に開かれた通路のある学習塾を作った。このコンセプトを伝えるのに、スケッチを使った。

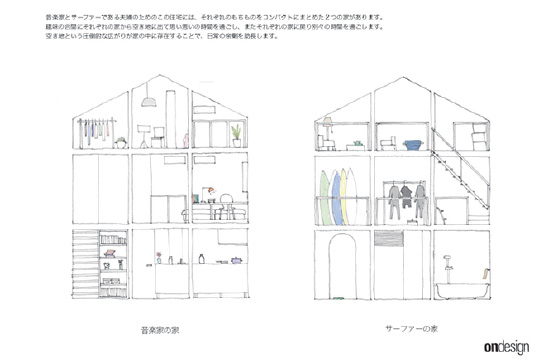

同じ会社に勤めるご夫婦の希望した住宅は、サーフィンが好きなご主人と、音楽が好きな奥さんそれぞれが週末は別々に過ごせる3階建ての家だった。そこで2軒の家を対面させ、吹き抜けでつないだ家を提案した。また、斜面の上に建てたある住宅は、既存の樹木が屋根を貫いたようなデザインだ。これらの建物では建物のコンセプトや、住宅と周囲の木々との連続性などをスケッチで表現し、クライアントとプロジェクトの価値の共有に活用した。

建物のコンセプトや、住宅と周囲の木々との連続性などをスケッチで表現し、クライアントとプロジェクトの価値の共有に活用した。

4つ目の工夫はCGだ。その1つは横浜ベイスターズが進めている横浜スタジアムのボールパーク化構想だ。野球ファン以外の市民も楽しめる横浜スタジアムの改修計画の提案にCGを使っている。日本大通りから球場内が見える様子などを表現した。

残念ながら落選したが、ペルーのリマの美術館の増築プロジェクトのコンペにもCGを活用した。スロープ状になった前庭からの美術館の見え方などをCGで表現した。地下階の層でも吹き抜け部分から太陽光が差し込んでくる様子や日影空間などを説明した。

人の思いなど、見えないものに構造を与えて見える化するのが建築家の仕事ではないかと思う。これからの建築のデザインは、従来のように建築家だけが提案するのではなく、多くの人の知恵と建築家がインタラクションすることで、双方向からのアイデアを融合することで新しいものができていくのではないかと考えている。

特別講演:株式会社シナト 大野 力 氏

つくる方法をつくる

今日は5つの作品を通じて、日ごろ私が考えている「つくる方法をつくる」ということについてお話したい。

まずはマンションのリノベーション事例だ。先ほど講演された西田さんが建築部分のリノベーションを担当し、私は5~6戸のインテリア部分を担当した。そのうちの1戸を紹介する。もとは68㎡のごく一般的な3LDKの間取りだ。

場所は南西の角部屋で二面開口されており採光や通風は抜群だ。小高い丘の上に立っているので眺望もよい。施主からは既存の間取りを解体してゼロからリノベーションし、プライバシーの保てる2部屋を作りたいという要望が寄せられた。

通風、採光の良さを最大限に生かすには、間取りを細かく分けず、なるべく大きな空間を作りたい。その一方で、耐力壁があるのでこれを撤去することはできない。そこで、この耐力壁の両側に2部屋のスペースを確保し、南と西の開口部がつながるL型の大きなスペースを残した。

これらの部屋にはあえて建具を設けず、部屋の周辺部に設けた「インナーテラス」というスペースにつながるようにした。この「インナーテラス」は部屋の一部と認識することもできるし、リビングの延長としても認識できる。また、洗面所は窓の横に移設した。もともと居室のために設けられた窓だが、一日の始まりに太陽の光を浴びるための装置として解釈した。

生活の機能をぶつ切りにして作られた3LDKの間取りの各部を “誤読”し、新しいデザインに取り入れたのだ。

次の事例は物販店舗のデザインだ。もともと1階と2階が別々になっていたが、2つの階を1つの店舗として一体的に使うため内部に階段を設けることになった。しかし、建物の構造上、設置できるのは店舗のど真ん中に限られた。

店舗の中でも最も有効に使いたい場所だけに、階段を単なる昇降のための装置にはできず、商品の陳列や試着など家具としての機能を持つ階段にすることを考えた。1段目は大きなステージ、2段目は靴の試着に使えるベンチ、6段目の踊り場は商品の陳列棚を兼ねる、10段目に隣接する試着室の屋根や1階の天井造作はディスプレイテーブルに使う、といった具合だ。

この階段があるため、1階は空間が細かく仕切られてしまう。そのため2階は建物の長さを最大限生かして長さ20mの連続した空間にした。

天井はスケルトンにして配管やダクトがむき出しのまま仕上げた。こうした粗い仕上げは図面では表現できないので、現場と図面をセットで考えるデザインの作り方を採用した。

次は柔らかいプロジェクトを紹介しよう。イタリアで毎年、開催されるミラノ・サローネ展に出展した有機ELメーカーからの依頼でデザインしたインスタレーションだ。

有機ELとは紙のようなペラペラの光源が面発光する照明技術だが、一般への普及はこれからだ。そこで有機ELの可能性を感じられる空間を作ってほしいというリクエストだった。

奥に細長い展示スペースを上下2段に斜めの床で区切り、入り口から2階に上がる階段を設けた。坂道の下半分に多数の有機ELを配置し、その床部分に流したフォグに有機ELの光を反射させた。

来場者は階段を上っていくと初め天井と思っていたものが床になり、その奥にフォグに浮かんだ有機ELが見えるという趣向だ。プロジェクションマッピングのように計算され尽くしたプレゼンテーションでなく、自然な動きの中で状況が変わっていくデザインの作り方だった。

去年、フランスのパリ市内で夜通し行われたアートイベントでは、工事中の駅トンネルでのフォグを使った展示を依頼された。しかし、現場は風が吹き抜けるため、フォグはトンネル内にたまらず、すぐに流出してしまう。

そこで考えたのは、30m×20mくらいの巨大な布を使ってフォグを包んでしまう方法だった。そこにいろいろな色の光を拡散させて、さらに新しい色を作り出した。

布なのでフォグを密閉することはできず、フォグは布を通り抜けることができる。フォグが抜け出る量は一定しておらず、風の強さや温度、気圧などの関係によって変わるのだ。

その結果、トンネル内がフォグで充満することもあるし、フォグがはみ出ていないときもある。それがとても自然の気候を感じさせるのだ。

最後に紹介するのは、JR新宿駅新南エリアのバスターミナル下に設けられた駅施設や商業施設(NEWoMan)、人工地盤上の広場などをデザインした例だ。

これまで、店舗はいくつもデザインしてきたが、複数のテナントが入居する商業施設全体のデザインを手がけたのは、このプロジェクトが初めてだった。

そこで気になったのは、共用部分と専用部分の空間の在り方だ。いろいろな例を調べてみると百貨店の場合は、共用部分と売り場部分が一体的にデザインされていることが多かった。また、郊外型のショッピングモールなどは共用部分の面積や気積が圧倒的に大きい場合もあった。

一方、NEWoManのような駅直結の都市型SCでは、レンタブル比の最大化が求められるため、共用部分の面積が極めて小さく、幅2.5m程度の通路だけで成り立っている。この通路をどのようにデザインするのかが私にとって大きな課題だった。

そこで考えたのは、共用部と専用部の境目をぼかし、入り組ませることだった。例えば共用部の中心に通路に沿ってライン照明を設けた場所では、その両側の天井部分は左右にある店舗の天井仕上を通路中心まで延長させて、各テナントが契約面積を越境するようデザイン規定を設けた。

また通路幅が狭く、見通しが悪い部分は通路に面する店舗の壁を1.5m程度、透明ガラスで作ることをデザイン規定で決めることにより、少しでも通路を広く感じさせ、客動線がスムーズに流れるようにした。

このような商業施設の全体的な風景は、複数の店舗によって作り出される。直接コントロールのできない他者性を内包しながらデザインの質を上げていくには、価値基準となる物差しを決めて、「つくる方法をつくる」こともデザイナーの仕事として重要と考えている。

- このほかの特別講演、分科会、OASIS研究・調査支援奨学金制度成果発表、展示会場などの詳細はPDFファイルをご覧ください。

- この事例は株式会社イエイリ・ラボの許可により「建設ITワールド」で2016年10月18日より掲載された記事をもとに編集したものです。

- 記載されている会社名及び名称、商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。