2023年度

デザインスカラシップ 優秀作品建築部門

最優秀作品

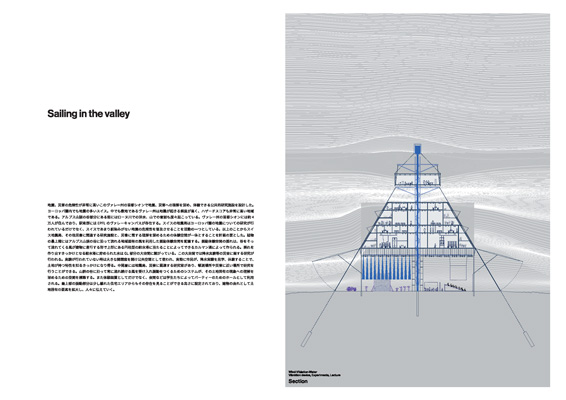

Sailing in the valley

東京藝術大学大学院 齋藤 悠太

地震、災害の危険性が非常に高いこのヴァレー州の首都シオンで地震、災害への理解を深め、体験できる公共的研究施設を設計した。ヨーロッパ圏内でも地震の多いスイス。中でも敷地であるヴァレー州は地震が起きる頻度が高く、ハザードスコアも非常に高い地域である。アルプス山脈の谷部分にある街にはローヌ川での洪水、山での雪崩も度々起こっている。ヴァレー州の首都シオンには約4 万人が住んでおり、駅南部にはEPFLのヴァレーキャンパスが存在する。スイスの地震局はヨーロッパ圏の地震についての研究が行われているだけでなく、スイスであまり馴染みがない地震の危険性を普及させることを活動の一つとしている。以上のことからスイス地震局、その他災害に関連する研究施設と、災害に関する理解を深めるための体験空間が一体とすることを計画の要とした。建物の最上階にはアルプス山脈の谷に沿って流れる地域固有の風を利用した振動体験空間を配置する。振動体験空間の揺れは、谷をそって流れてくる風が建物に直行する形で上部にある円柱型の給水塔に当たることによってできるカルマン渦によって作られる。揺れを作り出すきっかけとなる給水塔に貯められた水はGL 部分の大空間に繋がっている。この大空間では降水実験等の災害に関する研究が行われる。実験が行われていない時は大きな開閉窓を開け公共空間として使われ、実際に市民が、降水実験を見学、体験することで、土地が持つ特性を知るきっかけになり得る。中間層には地震局、災害に関連する研究室があり、観測場所や災害に近い場所で研究を行うことができる。山脈の谷に沿って常に流れ続ける風を受け入れ振動をつくるためのシステムが、その土地固有の現象への理解を深めるための空間を構築する。また体験装置としてだけでなく、夜間などは学生たちによってパーティーのためのホールとして利用される。最上部の振動部分は少し離れた住宅エリアからもその存在を見ることができる高さに設定されており、建物の表れとして土地固有の要素を拡大し、人々に伝えていく。

審査員コメント

- 災害を体験するという装置のような建築であるが、風の流れなどから生み出している強いコンセプトと造形力、プレゼンテーション力、ドローイング力なども質が高く、見る側を引き込んでいくような力を秘めている提案で高く評価できる。昨年惜しくも優秀賞だったが、それを糧に今年は最優秀賞となり、成長のプロセスを見られたのも嬉しい結果であった。将来がとても楽しみな学生である。

(末光 弘和 氏)

- 災害学習拠点でありながら、説明的な学習施設ではなく、土地の自然の動きそのものを経験する、人間の実感に直接訴えかけるような空間設計となっていることが素晴らしいなと思いました。現象と建築の掛け合わせがつくる、この美しい環境の提案を、ぜひ実現させて欲しいと思います。最優秀賞、おめでとうございます。

(冨永 美保 氏)

優秀作品

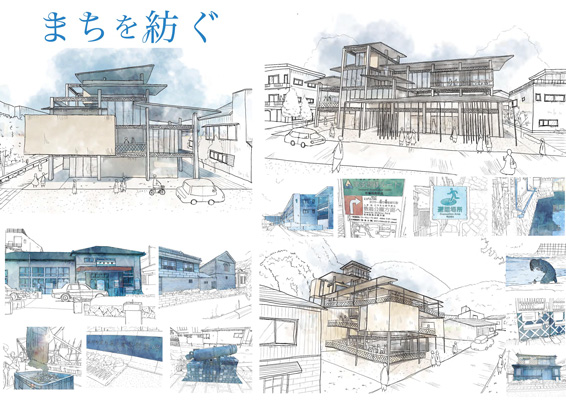

まちを紡ぐ

信州大学大学院 糠谷 勇輔

私は津波発生が予想されている静岡県下田市において、東日本大震災(宮城県女川町を対象として)の教訓を生かした事前復興計画を提案します。南海トラフ巨大地震は今後30年以内に約80%の確率で発生すると言われており、沿岸部では最大30mを超える津波が押し寄せているとされています。最悪のケースで全国で32万3千人、そのうち私の地元である静岡県では全国最多の10万5千人が犠牲になると考えられています。そして、大きな被害を及ぼした東日本大震災から10年が経過しました。東日本大震災の記録や記憶はどれだけ受け継がれ、教訓として社会に活用されているのだろうか?又その教訓を生かし近い将来発生が予想されている南海トラフ巨大地震を、未然に防ぐことはできないだろうか。

最大の33mの津波が押し寄せるとされている静岡県下田市市街地を敷地として選定し、東日本大震災の教訓を生かし事前復興計画を行います。まず、下田市の空間特性のリサーチを行いました。(プレゼンテーションボード2枚目左)そして、東日本大震災の教訓を取り入れるため、下田市と地理的条件、津波被害が似ている宮城県女川町のリサーチを行いました。津波の被害状況や復興まちづくりの調査を行い東日本大震災の教訓を抽出します。女川町のリサーチをまとめ、震災復興に対して大きく3つの教訓を導き出しました。

1、生業の再建(まちに仕事(生業)がないと生活を維持できない)

2、歴史、文化の継承(震災によって歴史や文化の継承が途絶えることのないように計画を行う)

3、海と近いまちづくり(被災時は海を観察し避難を行います。又、海の近くに住んでいるという危険意識を付けることが重要である)

そして、3つの教訓に適応する下田市内の敷地を3つ選定しそれぞれsite1,2,3とし、それぞれ教訓を生かした建築を提案します。

site1では「生業の再建」という教訓を生かした漁業施設を提案します。通常時は下田の漁業を活性化させる用途で使われます。魚を売るための市場、海鮮料理を食べることのできる食堂、町の集会所の機能を計画します。震災後はいち早く生業を再開することができるように復興の拠点として整備します。模型でのこの大屋根は最大津波高さより高い位置に設計してあり、建築の壁とも独立しているため災害直後も雨を防ぐことのできる拠点として整備されます。炊き出しや集会所として使用し、復興の拠点となることを想定しています。

site2では「文化、歴史の継承」という教訓を生かしたミュージアムを計画します。震災への警鐘を行うため1854年に発生し、下田市に甚大な被害を及ぼした安政東海地震の記録の展示などを行います。鉄鋼造の躯体は災害後も残り、震災の新たな歴史を取り入れ、震災の教訓を後世に伝承する建築として改築します。

site3「海との近いまちづくり、避難動線の確保」という教訓を生かした展望台を計画します。多くの被災地が海に大きな防潮堤を立てる中、女川町は海と近いまちづくりを目指しました。海の近くに住んでいるという意識化をすることで、災害時に迅速な避難が可能になります。通常時は海を一望できる展望台として機能し、災害時は津波避難場所となっている高台の公園への避難動線として活用されます。夜間の避難にも備えて、模型でいう高い位置に設計した建築は光を灯し、高台避難の時の目印になり安全に避難を行えるように計画をします。 震災が起きようとも下田のまちに一人も多くの人々の生存と、歴史や文化が受け継がれるように、建築は記憶や思いを紡いでいく。

審査員コメント

- 私自身が偶然にも現在、下田市の新市庁舎の設計をしているので、大変共感を持てる作品であった。ペリーロードなどで多く見られるなまこ壁を思わせるトラスと力強いコンクリートの躯体が生み出す風景は、町への愛着を持ちながら、そこから学び取ったデザインボキャブラリーを建築に昇華しており、機会があれば、ぜひ新庁舎の設計にも参画してもらいたいほど、十分な素質と力を感じさせるものであった。

(末光 弘和 氏)

- 地域の空間言語の丁寧なリサーチからなる事前復興建築の設計で、まちの居場所としてのプログラムが編み込まれていく提案。緻密に積み上げられたリサーチが印象的でした。着想から手法までが一貫していて、確かな力を感じる一方で、実際に組み上がる建築が、機能や用途をいまひとつ超えていないような印象が残り、優秀賞にとどまりました。建築が機能を超えるような、それ自体を発明するような力を持つようなことを期待します。

(冨永 美保 氏)

インテリアデザイン部門

最優秀作品

「WAVES」High Involvement -Public Art In The Park- ~あらゆる人々が共に享受できる芸術の森~

大阪芸術大学大学院 李 周南

アーティストの日常の創作活動を演出、現実の世界と芸術家が作ったアートの異世界と日常の世界がパークで混在している。現実の世界でも芸術の不思議な魅力を感させる。非日常としてのアートが日常生活に染み込み、心からアートへの関心を喚起する。 さあ〜あなたもアートの海洋に迷い込んでみてはいかがでしょうか!

審査員コメント

- 背景の研究・立地条件・コンセプトがしっかりしていて、密度の高い美しい作品に仕上がっています。施設計画は、屋内作業・屋外作業・休憩の3つの円形のワーキングスペースを繋ぐ基本パターンからできています。その基本パターンを、芸術のジャンルごとにうねるように変化させながら、パフォーマンスエリアや水面展望台を巻き込み、高低差も利用して繋げています。全体がまるで交響曲のように、アーティストも市民も豊かな時を過ごせる芸術の森にまとまっています。

(河村 容治 氏)

- 街にとっての広場であり、施設であり、公園であり、森であり、ギャラリーであり、アートの海である。細胞分裂からインスピレーションを得た建築群が、単なる多目的空間におさまらない”曖昧な佇まい”によって、多様な賑わいを生み出している。この場所での出来事を自由に想像させる有機的な設計空間と、懐の深いプレゼンテーションが魅力的にうつった。

(平綿 久晃 氏)

- アーティストが建築に介在することで魅力的な風景をつくりだしていくコンセプトはとても興味深く、いきいきとしたプレゼンテーションによってシーンをリアルに想像することができました。アーティストを身近に感じ、一般の人たちにもアートが制作される過程を見せることで将来のアーティストを育てる場所にもなるのではと思いました。パブリックスペースの他に、画材屋やアートを販売するスペースなどもあるとより広がりがでたのではと思っています。また、アーティストのワーキングスペースに休憩室がありますが、個々で休憩室をつくるよりも、サロンやカフェのような場所があったほうがアーティスト同士やその他の人たちとの交流のスペースができたのではと感じました。

(渡部 智宏 氏)

優秀作品

fruit shop& cafe「.fruit」

金城学院大学 鈴木 亜季

大学3年後期の授業内に「飲食するスペースと物販するスペースのある店舗をデザインする」という課題が与えられ、製作した作品です。店舗名は「.fruit ドットフルーツ」日本のフルーツ離れが深刻化する現代に日本のフルーツのおいしさを再認識し、また発信していくことで日本のフルーツ産業を活性化させていきたいという願いを込めてこの店舗をデザインしました。

ここは国産フルーツを使用したフルーツポンチを楽しむことができる店舗です。インテリアデザインにはフルーツポンチの丸くくり抜いたフルーツをモチーフとして、沢山のカラフルなドットがちりばめられ、ポップでみずみずしく、賑やかな雰囲気になるように意識しました。

またモダンでキャッチ―なデザインにすることで、沢山の人々の目に留まり「話題性」のある店舗になるようにデザインしました。 ここに来た方がこの店舗の世界観に引き込まれるように、細部までこだわりを持って一つ一つすべて一から製作しています。

時間がかかり大変なこともありましたが、明るくポップな店内に自分自身も楽しみながら制作を進めることができました。

審査員コメント

- 応募作品の中で特にデザイン性が高いところを評価しました。必要な情報が、要領よく簡潔にボードにまとめられています。テーマであるフルーツポンチのイメージが、インテリアによく表現されていて、白でまとめた清潔でシンプルな外観とは対照的に、インテリアには原色とドットが溢れ、学生らしく自由でのびのびとした楽しい作品に仕上がっています。立地条件もよく、入ってみたくなるような魅力的な店舗の作りになっています。

(河村 容治 氏)

- フルーツをモチーフにした立体的で色彩触れる圧倒的なインテリア空間が痛快でした。商業空間設計における魅力のひとつに物語性があります。この案では作者にとっての主題がディスプレイから客席を介して空間全体に勢いよく投影され、”物語る空間”に結実しています。自身が伝えたいことを澱み無く表現するパワーを感じました。

(平綿 久晃 氏)

- 五感を使ってフルーツを感じてもらうために、フルーツポンチを抽象化した球体を用い、空間全体で一貫したイメージを作り上げているところに好感をもちました。学生らしく振り切っているところがいいですね! 内部と外部の関係性や、席のバリエーションによる体験の違いなどを、もう少し深掘りできればさらに良い提案になったと思います。

(渡部 智宏 氏)