2022年度

デザインスカラシップ 優秀作品建築部門

最優秀作品

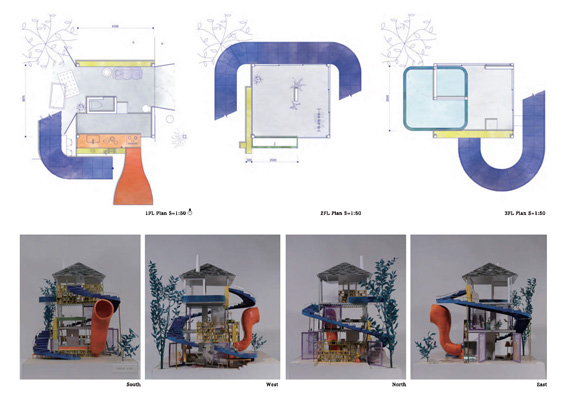

UBUNTU-小さなまち、大きな家

武蔵野美術大学大学院 長谷川 ゆい / 三原 陽莉

この作品は「あなたの家」という課題テーマに対して、他者との関係性を作り出す肥大化された生活行為が絡み合う「まちのような家」を提案したものです。生活行為の全てが他者との関係性を築くこの家では、1日のどの生活においても、自然に、無理のない線でお互いに程良い距離感を持った豊かな関係性を築き上げることができます。家とは、好きなものに囲まれていれば幸せなのでしょうか。風呂トイレ、洗面が揃っていれば家と呼べるのでしょうか。私たちは、近所付き合いが希薄な都市暮らしに気楽だと感じる一方で、隣の家の人の顔も知らない生活に寂しさを感じました。名前を知らなくても声を掛け合える関係性はなんとも心地よいです。家の中だけで1日が過ぎてしまう現代において、ふと外に出た時、まちの誰かとそんなふうに繋がりたいと思いました。そこで私たちは「他者を受け入れることができる場所」が「家」を定義するものだと考え、「関係性」から設計を始めていきました。まず、関係性を生み出す生活行為を肥大化させることで、より多くの意味をもつ生活行為をつくりだし、それらをまず、まちにある家々として捉え、一つに集合させることでまた新たな意味を生み出す「まちのような家」を生み出しました。既存の家開きでは無しえない、プライベートな生活行為が自然で無理のない形で敷地を超えて豊かな広がっていく家を提案しました。

審査員コメント

- 「小さなまち、大きな家」というコンセプトが素晴らしく、出来上がった建物も魅力的であった。彼女は、建築を構成するエレメントに注目し、それを変形させ、肥大化したり、オーバーアクションしたりすることで、街と建築の関係を作り出そうという強い意志を持っている。また模型の色使いもカラフルで、そこから生まれる多様性のある豊かな空間を示唆している。未来の女性建築家の誕生を予感させるセンスを感じる秀作であった。

(株式会社SUEP. 末光 弘和 氏)

- 住まいをもつことや保つこと自体が、さまざまな他者(例えば近所の方、鳥や雨、四季など回転する事象も含めて)と、生きていることの気配を交換しあうような状態。そういった他者との関係を無理に促すでもなく、ただそれらのサイクルと一緒にある、そして自分自身のサイクルとそれが重なる瞬間があることに気が付く。それ自体がとても豊かなことだと思えるような、魅力的な作品でした。力づくで破天荒な構成にも関わらず、模型を見ると関係性の織物のような状態が生まれていて、思想と形が一体となっていることがわかります。かたちを持たない思想を、かたちにすることのむずかしさと、楽しさを同時に獲得しながら、建築にすることで遠くまで問いを投げかけてみるような、建築を介した対話が続いていく予感を感じて、最優秀賞に推しました。

(株式会社トミトアーキテクチャ 冨永 美保 氏)

優秀作品

The dimensions house 境界が作り出す”大きさ”のある住宅

東京藝術大学 齋藤 悠太

このプロジェクトでは人間の器官、身体による知覚したイメージの連続によって、住宅が実際に持つ以上の”大きさ”を体感することができる住宅を設計しました。人間は自身のもつスケールによって、空間に対して働きかけ、空間を知覚していきます。普段私たちが生活している街や住宅などの空間は、様々な物や空間への働きかけを行い、自身を取り巻く世界を構築していた幼少期の方が大きく感じていたと思います。これは身体のスケールと環境が持つスケールの相対的な関係の変化によるものだと考えます。成⻑した⾝体を持つ私たち以上に、どんな⼩さな場所でも、空間として感じることができた幼少期には、世界は様々な空間と境界で満ち溢れていたはずです。この境界の多さが、私たちが体感することができる”大きさ”に強く関係しているという仮説を建て、境界が人間の身体と交わることで生まれる行為の誘発、境界の連続を目などの感覚器官を通すことで生まれる、実際以上の奥行、パースペクティブに着目していきました。そしてそれらの境界を無数のコネクションを生むように小さな一つの住宅の中に点在させることで、実際の大きさ以上の”大きさ”を生活の中に作り出すことを試みています。設計時にはヨーロッパ、特にイタリアで⾒た光景に強く影響を受けました。⻄欧では建物と建物の間である道のなかで、それぞれの住⼾の⽣活の様⼦をみることができます。単なる道が心地よいスケールを持つ空間として感じられたことや、街路から住宅群の中へと続く薄暗いアーチを通して見えた強い日差しに照らされた中庭など、生活空間の中にある象徴性を体感できたことが、設計に大きく結びついていると感じています。

審査員コメント

- 人の身体から発想し、その小さな操作によって新しい生活空間を体現しようという、ささやかだが野心的な案である。図面や模型がとても美しく、その世界観に引き込まれる。スケッチには、彼の持つ身体的感覚が集約されている。最後、最優秀にどちらを推すか議論されたが、この身体感覚をベースにしたアイデアが、小さなスケールを超えて都市や環境などにどう及ぶのかが示されておらず、惜しくも次点となった。

(株式会社SUEP. 末光 弘和 氏)

- 建築という行為は、壁や屋根や床を持つことであり、それ自体がどうしても境界をつくることになります。その境界自体をうたがい、寸法として再定義することで、境界自体が事と事を結ぶ、もしくは間を豊かにとりもつきっかけにできるのではという気づきからつくられた住宅の作品です。境界を定義し直す実験として、とても小さい敷地・面積、厳しい条件を設定しながらも、端正で淀みのない、豊かな住まいの環境が生まれていました。極小ゆえの設計の難しさを楽しみ尽くしているような、設計力の高さを感じます。受賞おめでとうございます。

(株式会社トミトアーキテクチャ 冨永 美保 氏)

インテリアデザイン部門

最優秀作品

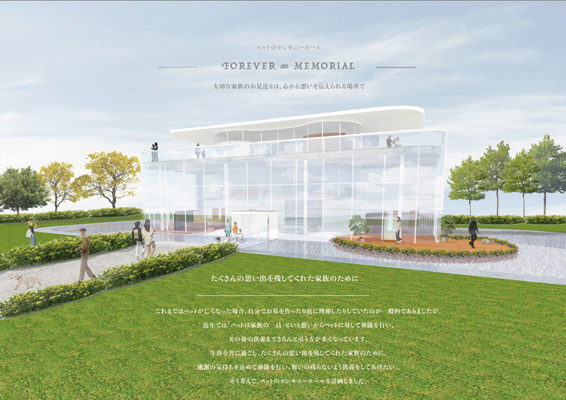

Forever ♾ Memorial 〜ペットのセレモニーホール〜

大阪芸術大学 Cai Rou Wang

大切な家族のお見送りは、心から想いを伝えられる場所でたくさんの思い出を残してくれた家族のためにこれまではペットが亡くなった場合、自分でお墓を作ったり庭に埋葬したりしていたのが一般的でありましたが、近年では「ペットは家族の一員」という想いからペットに対して葬儀を行い、その後の供養まできちんと弔う方が多くなっています。生涯を共に過ごし、たくさんの思い出を残してくれた家族のために、感謝の気持ちを込めて葬儀を行い、悔いの残らないよう供養をしてあげたい...そう考えて、ペットのセレモニーホールを計画しました。

審査員コメント

- 独特の世界観を持つ印象深い作品だ。時代の要求に則したテーマだ。セレモニーの後、度々供養に訪れたくなるような、海に近い公園内というロケーションの設定も良い。宗教や習慣に合わせてスタイルを選べるなど利用者に対して細かい配慮がなされている。施設計画だけでなく、セレモニーがどのように進行するかを具体的に説明されていて、利用の仕方がよくわかる。デザインに合わせて、プレゼンボードもクリーンなイメージに全体が統一されている。

(一級建築士事務所 河村工房 河村 容治 氏)

- ロケーションに対する建物の在り方、来館者の動線、手に触れる細部に至るまで、抜かりなく設計する姿勢が見て取れる。周囲とつながるように透明度高くデザインされた外観から、対象と向き合う閉塞的な微小空間までを継ぎ目なく設計している点に、弔う行為の本質が垣間見え、物語性を強く感じた。

(株式会社モーメント 平綿 久晃 氏)

- ペットの需要が増え、家族という意識が強くなっている現在においてはとても重要な提案だと感じましたデザイン自体は浮遊感があり意図は伝わってきますが、葬儀から納骨、お墓参りにいたるストーリーが空間にも反映されるとさらに良い提案になると思います。 また、公園に佇む建築・プログラムとしては存在感が少し強いかなと感じました。人間のお墓参りもペットのお墓参りも、これからの時代は、もう少しさり気なくすることのほうが、いつでも天国に召されたペットに寄り添えるような気がしています。

(株式会社モーメント 渡部 智宏 氏)

優秀作品

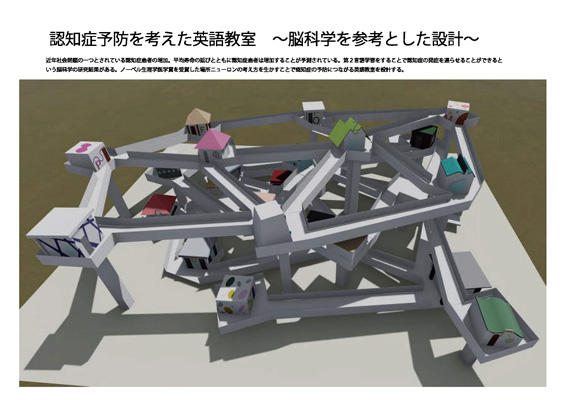

認知症予防を考えた英語教室 〜脳科学を参考とした設計〜

国士舘大学大学院 今泉 伎琳

近年社会問題の一つとされている認知症患者の増加。2025年には認知症の人の数は日本で700万人に及ぶとされ、2060年にはおよそ1150万人に達するとされている。認知症対策として近年注目されているのが第2言語学習である。バイリンガルの人は認知症になりにくいことや、第2言語学習をすることで認知症の発症を最大5年遅らせることができるということが科学論文で発表されている。認知症に最も効果のある薬でも最大6カ月から12カ月しか遅らせることができないので約5年遅らせることのできる第2言語学習は効果的である。脳には場所の認識に関わる「場所ニューロン」という神経細胞が海馬にある。これは、場所を変えたり、新しい場所に行ったりした時に活性化する。看板や空間の特徴などを目印にして場所ニューロンは形成される。場所ニューロンはエピソード記憶の中でどこで(where)という情報を表現している。認知症患者はこの場所ニューロンの働きが上手くいかなくなることで記憶障害や見当障害を引き起こしていると考えられている。人間は学習をする時に場所を変えることで脳の記憶力を約40%高めることができるとされている。この場所ニューロンの考え方を生かし、記憶の手がかりとなる多様な空間を持つ英語教室を設計していく。さまざまな場所をリゾーム上に展開していくことで、空間認識能力を高められるようにする。また、場所と場所を繋ぐ際にスロープを用いることで、足腰を鍛えられるようにし、より認知症の予防につながるようにする。一番高い場所の高さを10m程度にすることで風景に反応する細胞景観細胞が活性化するようにした。箱の数をアルファベットが26個あることを生かし、利用者が場所を覚えやすいように箱の数を26個に設定し、部屋の表記をアルファベットで表す。中にも部屋の表記とリンクさせた英単語の壁紙を設定する。人が外界から取り入れている情報の約8割が視覚によるもので、そのうちの80%以上が「色の情報」であるとされている。そこで、空間を構成するにあたり、カラーデザイン研究所等の配色パターンを用いて、インテリアの色から外観を構成していく。そうすることで利用者が場所を想起しやすいようにする。脳細胞を活性化させるために英語教室に脳機能の改善につながる図書スペースやチョコレートショップ、料理教室やジューススタンド、音楽コーナー、カフェコーナーを英語教室のプログラムに取り込む。従来のただビルの1角にある英語教室ではなく、様々な空間の工夫を考えることで認知症の予防につながる場を造形した。

審査員コメント

- 空間を脳科学から発想するというコンセプトは大変興味深く、期待が膨らむ作品だ。しかし、コンセプトが十分デザインに消化されていない。コンセプトから具体的な作品に落とし込むまでの検討が不足している。英語教室がどのように運営されるのかも示して欲しかった。教室の具体的なインテリア計画もほしかった。表に示された色彩の組み合わせがどのように作品に展開していくのかも見たかった。素材が色々揃い、これから設計が始まるというところで作品が終わっている。

(一級建築士事務所 河村工房 河村 容治 氏)

- 認知症予防・英語教室という目的と機能を先に掲げ、解析の過程から建築がかたちづくられ、インテリアの仕立てにも及んでいる点が興味深い。どこまでが建築でどこからが内装といった線引きが消失しているようにも見え、この施設特有の空間体験が立ち現れている。

(株式会社モーメント 平綿 久晃 氏)

- 認知症は少子高齢化する社会にとって重要なテーマです。 認知症の予防に第二言語の学習を結びつけるコンセプトも面白いと思いました。アルファベットになぞらえた各部屋に空間的な個性を入れ込めればもっと魅力的な提案になったのではと感じました。また、敷地が公園であれば積層するのではなく、平面的に伸びやかなプランにすることで 子供や成人の方々と触れ合える接点、そして独自の空間性にも発展できる可能性が生まれそうです。

(株式会社モーメント 渡部 智宏 氏)