建設ITガイド2025 Vectorworks活用事例

和泉裕人建築設計事務所

和泉 裕人

東京都杉並区に事務所を構える和泉裕人氏は、住宅や別荘から店舗までを手掛け、フレキシブルなチームで新しいことに挑戦し続ける建築家である。複数の建築設計事務所を経験した後、自ら立ち上げたのが和泉裕人建築設計事務所 一級建築士事務所。大学時代から3次元CADにも触れ、Vectorworksの愛用者でもあるが、本格的にBIMに移行したのはここ数年のことだという。そんな和泉氏に、建築家としてBIMについてどう考えているのか、そのメリット、デメリットを含めて話を伺った。

デザインと合理性のバランス

3D作成からBIMへ

大学卒業後、青島裕之建築設計室、椎名英三建築設計事務所、CASEの3社での勤務を経て現在の和泉裕人建築設計事務所を設立しました。独立してから10年以上経ちますが、大学3年の時にMiniCADと出会ってからずっとVectorworksを使用し続けています。

初めてMiniCADを触った時、モニターの中で自分の創造したものがリアルに形作れることに感動し、自分にあった時代の流れが来ていることにうれしさを感じたことを今でもよく覚えています。当時は「手で描かなければデザインはできない」と言われていた時代でしたが、この先CADやCGが主流になる時代が来ると感じていました。

もちろん、手描きで思考することや模型製作も重要だと思います。

3Dの作成は、大学4年から始め、卒業設計時には本格的に3DCG製作をするようになっていました。当時は最終レンダリングを他社ソフトにて行うこともありました。

独立してからは、2Dと3Dパースは別々のファイルで製作していました。そのため、早い時点でのBIM移行を模索し、タイミングを見計らっていましたが、経営的な観点からプロジェクト進行の妨げになるリスクを考えると、BIMへ移行することがなかなかできないでいました。2021年に良いプロジェクトに出会い、複雑な断面形状の設計イメージをクライアントと共有するため、これを機に全てのプロジェクトをBIMへ完全移行しました。

BIMのメリット

BIMでのファーストプロジェクトでは、メリットをたくさん感じました。

まずは、データの管理のしやすさ。たった一つのファイルで完結できるので一元管理ができます。ある程度デザインの方向性が決まった後であれば、とても合理的にできますね。複数人で作業をするのでプロジェクト共有の機能は便利です。これは使うべき。個々にチェックアウトすることで、一つのファイルで同時多発的に作業ができます。

BIMへ完全移行後は、このプロジェクト共有ファイルをDropbox内に置いて進めています。県外などの遠い物件のプロジェクトではとても有効に発揮します。例えば、出張先の現場事務所やホテルなどでも、スタッフや共同作業者が随時更新し続けている最新データにアクセスができ、さらに作業も可能なことです。

あとは、視覚的なコミュニケーションツールとして、パース空間を自由に歩き回りながら(ウォークスルーツール)疑似体験をすることで、その空間にこめたい余白を、クライアントと共有し理解してもらうためにとても有用でした(図-1)。

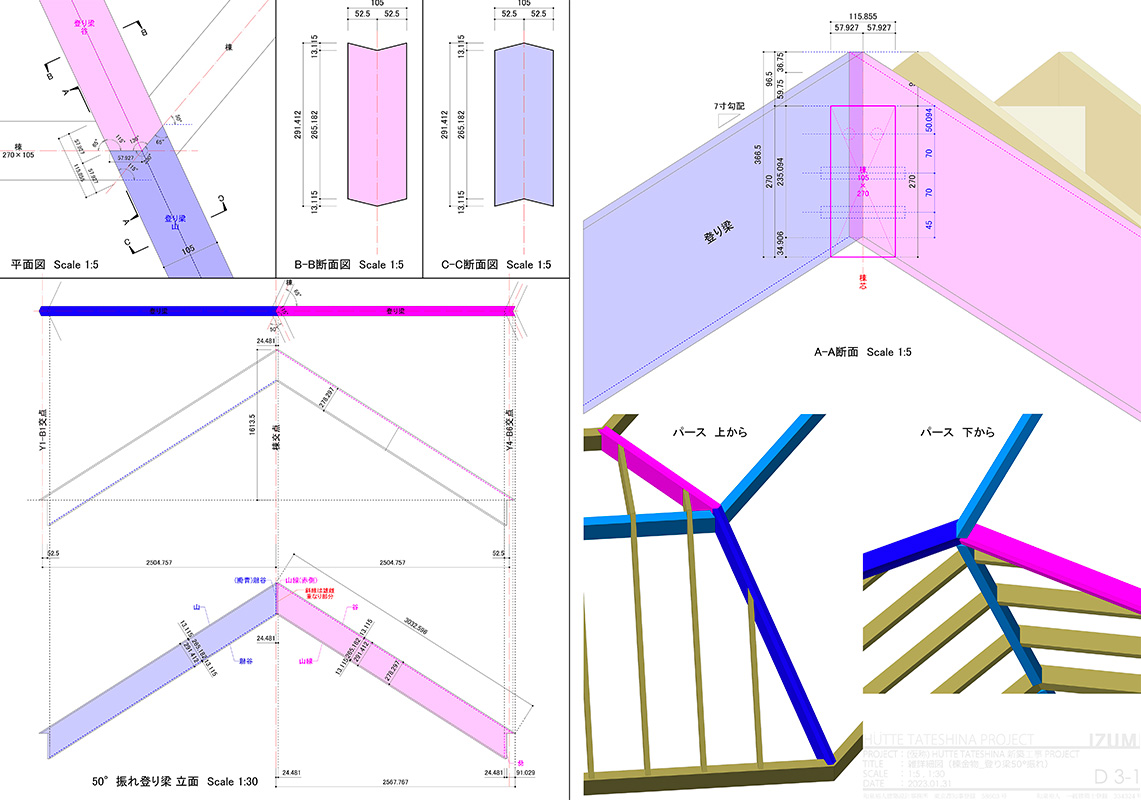

また、施工時には登り梁の嚙み合わせを現場で共有できたのも便利でした。下から見上げた時、小口が見えないように出っ張りと引っ込みの複雑な箇所を3Dモデルで作ることで自分でも正確な確認ができ、現場にノートパソコンを持ち込み3Dモデルをさまざまな角度から見せることで、設計意図と詳細図では理解しにくい部分でも瞬時に共有できることはともて有効な使い方だと思います(図-2)。

ほかにもコンペやプレゼンでムービーや自然の表現(木々や地面の起伏)が必要な場合では、手軽に高品質なレンダリングやムービー製作が可能なTwinmotionを使うことも多く、連携にDatasmithダイレクトリンクツールがあるので素早く使えてとても便利です。

逆にBIMのデメリットだと感じること

合理的な機能に頼り過ぎることとデザイン性とは相反している部分があって、例えば一つのものを簡単に作れるツールというのは、それに頼ったり規定されてしまう可能性を含んでいます。画一的にならないように気を付けたいところです。時間が限られている中、生産性を上げる部分とクライアントが喜んでくれる部分とのバランス。BIMツールというよりは使い手の工夫だったり問題意識も大切ですね。

BIMのシステム上、作図したい箇所が他者のチェックアウトしたオブジェクトと被ってしまう場合に、チェックアウトを外さないと作図ができない場合があるため、極力その日のおおまかな作業範囲を打合せにて事前に明確にしておくようにしています。

BIMに入るタイミング

プロジェクトにもよりますが、可能な限り早い段階でBIMへ移行できるように意識しています。基本計画の段階では複数案を提案したり、打合せによりガラッと変わる可能性があるため、フレキシブルで自由な環境で作業できるように、この時点ではまだ初期作業量の多いBIMは意識しないようにしています。計画の方向性がある程度確定し、大きな変更が生じないことが確認できた段階でBIMに入るのがベストだと思っています。

また、どこまでのクオリティーのBIMを求めるかを事前に決めることが重要なのではないでしょうか。

合理性があるプロジェクトでは、初めからBIMで描くことで作業時間より、デザイン検討の時間をよりかけられるようになりました。この初めからBIMで描くためには、2D図面でも同じことがいえると思いますが、事務所仕様の3Dのテンプレートをストックしていくことが重要になってくるので、BIMを早い時期に導入した方が良いと思います。テンプレートは一気に0から100%へするのは大変なので、段階的にブラッシュアップしていくようにしています。

Vectorworksを使っていて気を付けていること

基本設計の段階でリアルに作り込みすぎると、クライアントとの打合せでズレが生じてしまう場合があります。テクスチャーも扱い方を間違えると、イメージが固まってしまったり、全体性よりも部分的な話になってしまうことがあるので、そうならないように気を付けています。BIMの生産性の良さを生かすのも、3Dのクオリティーをどこまで仕上げるかのバランスが重要になってくると思うので、早い段階で判断するように心掛けています。

また、プロジェクトにもよりますがBIMでは共有ファイルのデータが大容量化していく傾向にあるため、プロジェクト共有ファイルの「保存して反映」をする時の保存更新時間を少しでも短縮するために、最近では自社内にSynology製のNASを運用して保存管理することで、更新時間のストレスにならないようにしています。

Vectorworksの今後について

最近のプロジェクトでは、さまざまな設計事務所と一緒に仕事をする機会が増えてきています。

これからは、さまざまな能力を持った個々の人々とBIMというプラットフォームを中心に、より一層ボーダーレスにつながっていくことが可能な時代になっていくと思います。

なので、一緒に仕事をしている仲間に「BIMを一緒に始めましょう」と常々声をかけています。

BIMを使うことで、プロジェクトによって人が集まったり解散したり、変幻自在のチームになれることは、これからの時代に合っていて必要なことだと思っています。

最近、Vectorworksのイベントを通してさまざまな事務所の人たちとつながれたことはとても良い機会でした。

こういうイベントがもっと活発になって、Vectorworks Architectを使う人との情報交換やスキルアップの共有の場が増えていって欲しいと願っています。

和泉 裕人

和泉裕人建築設計事務所 一級建築士事務所

- 所在地:東京都杉並区

- 設立:2013年

- 事業内容:各種建築設計

- この事例は一般財団法人経済調査会の許可により 「建設ITガイド2025」で掲載された記事をもとに編集したものです。記事中の人物の所属、肩書き等は取材当時のものです。

- 記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。