名城大学

課外プロジェクトで実践的なデザイン力を身につける

名城大学 理工学部 建築学科で活用されるVectorworks

名城大学では、開学100周年にあたる2026年を目標年として長期戦略プラン「MS-26(Meijo Strategy-2026)」を2015年度からスタートし、「多様な経験を通して、学生が大きく羽ばたく『学びのコミュニティ』を創り広げる」というビジョンを掲げています。今回、学びのコミュニティ創出支援事業である 「Enjoy Learning プロジェクト」 で採用された、 「モバイル屋台を用いた中川運河活性化プロジェクト」のアドバイザーとして推薦した建築学科 准教授の生田 京子(いくた きょうこ)先生とプロジェクトに参加した大学院修士1年生の荻子 翔太(おぎす しょうた)さん、川久保 樹(かわくぼ たつき)さん、澤井 大(さわい だい)さんにお話をうかがいました。

建築学科の特徴を教えてください。

生田:建築は技術的なことから芸術的な分野まで幅広い領域の基礎知識の修得が必要になります。そういう意味ではさまざまな分野の教員が在籍しているため幅広い領域をまんべんなく学べることが特徴です。また、学校全体で取り組んでいる「MS-26」では、アクティブ・ラーニングを通して学んでいくことを推進しています。建築学科でも学内だけでなく外部の方と関わりながら、産学連携のようなかたちで研究を進めたり、地域に出て活動していく機会が多くなっています。今回、学生が「Enjoy Learning プロジェクト」に応募した「モバイル屋台を用いた中川運河活性化プロジェクト」もそうですが、地域や自治体などの方と一緒に何か制作したり活動することが活発になっていることも特徴のひとつです。

建築学科の製図とCADはどのようなカリキュラムになっていますか?

生田:2年生で「CADデザイン」、3年生で「設計総合演習」という授業があり、CADはVectorworksなどを教えますが、この授業ではIllustratorなどの画像処理ソフトも含めて基礎を教えています。2年生の段階で設計製図は手描きですが、3年生になると、設計製図の提出図面はほぼ全員がCADや画像処理ソフトを活用し、8割の学生がVectorworksを使用しています。さらに、3年生の後期になると、研究室で先輩などから教えてもらう機会も増えて、計画系を専攻する学生の多くは3Dも使いこなせるようになっています。

「Enjoy Learning プロジェクト」への応募の経緯は?

生田:中川運河でのアートイベントで、前回、生田研究室として作品を出したつながりで今回は参加を打診されました。ただ、研究室ではプロジェクトが多かったので、参加の判断はすべて学生に委ねました。その結果、学生たちが「Enjoy Learning プロジェクト」に応募し、採用されたという経緯です。「Enjoy Learning プロジェクト」は、学生の課外における自主的な活動に大学が助成金を配布する制度で、研究室としての活動ではないんです。

荻子:仮設的な建物を以前からつくってみたいと思っていましたし、参加を希望する学生も多数集まりましたが、予算がなかったので「Enjoy Learning プロジェクト」に応募しました。

「モバイル屋台を用いた中川運河活性化プロジェクト」の内容は?

荻子:プロジェクトは、8月からスタートして中川運河で10月末に開催予定のアートイベントにて、コーヒー屋台をつくって出店することまでは決定していました。デザインにあたっては、運河沿いに残る倉庫の切り妻屋根をモチーフとして、運河のゆったりとした流れが風や光で表情を変える水面の様子を表現したいと考えました。そこで、パイプのフレームと布を使って屋台という仮設的なものを環境に溶け込ませながら、自然の表情を再現することに挑戦しました。

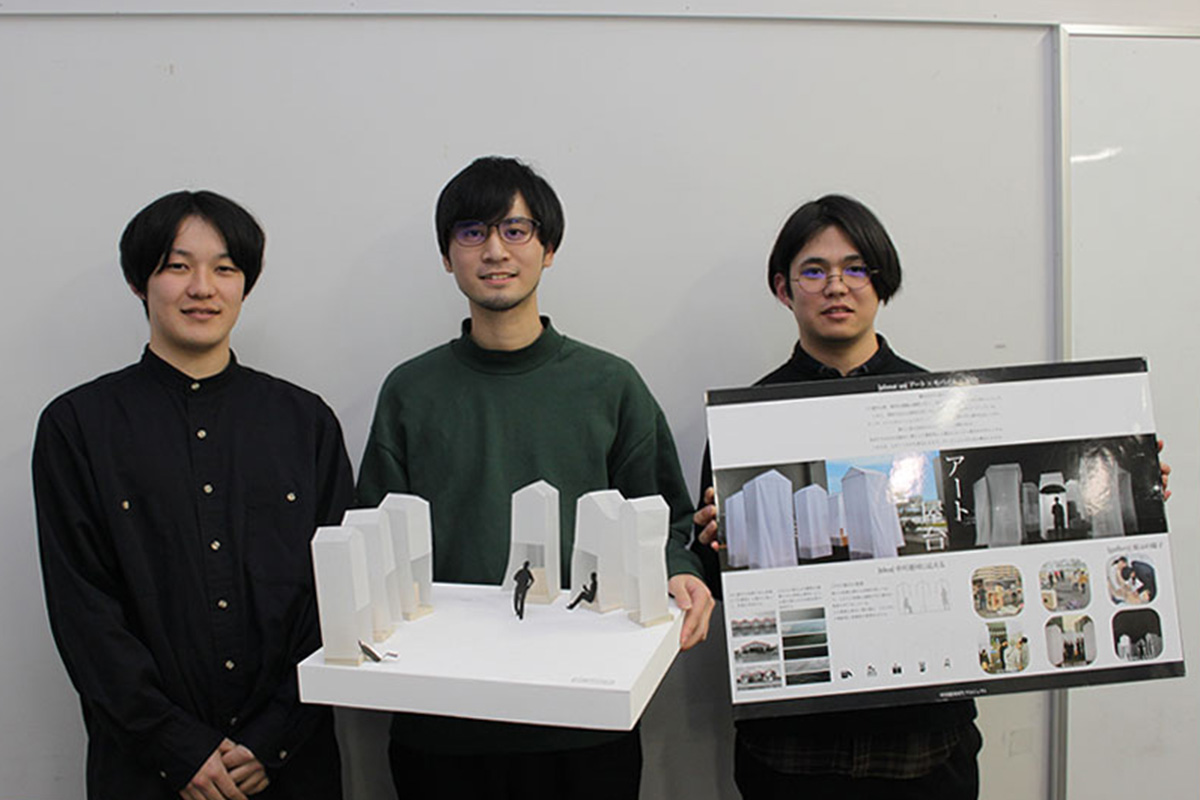

澤井:プロジェクトには約25名の学生が参加しています。最終的なデザインが決定するまで数人の班に分かれて検討し、週に一回集まって検討案をさらに練っていくという作業を繰り返しました。屋台でコーヒーを販売する場所は一カ所ですが、塔状の屋台を数カ所に配置することで、できあがる領域をひとつの空間と捉えてどのような空間をつくるかを考えています。

プロジェクトでのVectorworksの活用法は?

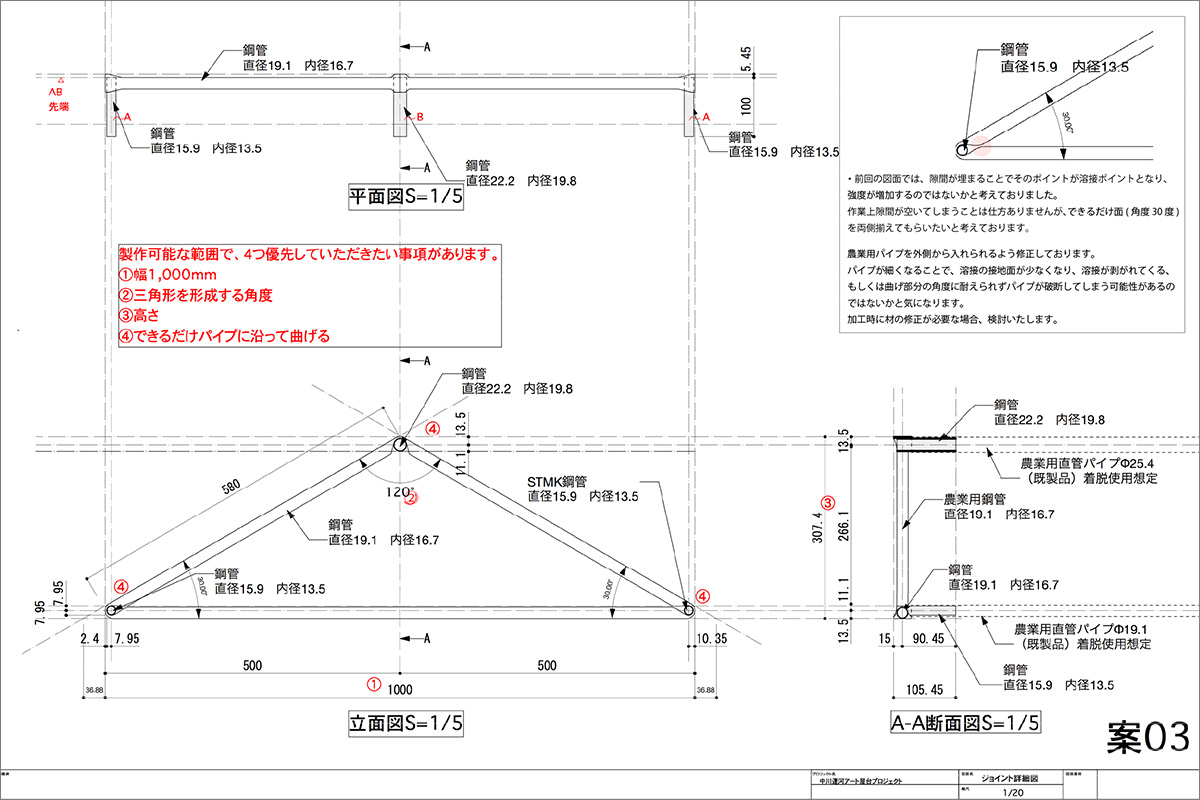

荻子:デザインの検討はスケッチから始めますが、寸法の検討や最終的な図面作成にVectorworksを使っています。

澤井:かたちの決定にあたって、高さや横幅などいろいろなパターンが考えられましたが、2Dの図面でイメージが湧きにくい部分は3Dで検討したり、模型を作成する際の図面などをVectorworksで描いています。切り妻屋根の勾配と形状の検討にもかなり活用しました。

川久保:提案を3Dで考えることも多いのですが、私の場合はRhinocerosのモデリングデータをVectorworksに取り込んで確認を繰り返すことでモデリング精度を高めています。今回は屋台のパイプフレームのジョイント部分の検証に、3Dプリンターを活用してモックアップも作成しました。最終的に金属加工に出したのでその際の図面もVectorworksで作成しています。

苦労した点は?

荻子:自分たちだけで一から作り上げるのは初めての経験だったので、イメージに近づけるためにはどういう素材を使ってどう表現するのが良いかを追求し、一つひとつ検討と検証を繰り返し実際のかたちにするところが一番難しかったです。

澤井:実際にものをつくることは大変でしたし、かたちにこだわるという点ですごく苦労しました。一番きれいなかたちをつくるために切り妻屋根の勾配は3Dプリンターを使って検討を重ねました。何パターンも実寸で確認することは3Dプリンターがなければできない検証でした。

川久保:提案した屋台は単純な形状ですが、実際につくるのは難しかったです。切り妻屋根の勾配もそうですが、水面を表現したい布の端がきれいなラインにならないという問題もあり、試行錯誤の末に真鍮のパイプを布に織り込むことで、きれいなラインを出すことができました。

参加して良かった点は?

荻子:こんな経験ができてすごくうれしかったですし、記憶にも残りました。

澤井:配置の仕方でさまざまな空間をつくり出せる屋台にしたいと考えていたので、イベント期間中にこの空間を舞台装置に見立ててダンサーの方に踊っていただき、その方が「とても使いやすい装置だった」と言ってくださったので、すごく嬉しかったです。

川久保:できてみれば楽しかったですし、苦労した分完成した喜びも大きかったです。

生田:今回、学生は3Dプリンターを使って形状検討をしていますが、研究室で取り組んだプロジェクト「月灯りの移動劇場」で、金属ジョイントの検証に3Dプリンターを活用した経験が生かされたと思います。そして、参加した学生は間違いなく成長しました。

今後取り組みたいことは?

川久保:DIYなどにもVectorworksを使っていきたいなと思います。

荻子:Vectorworksで図面も描けますし、今回のプロジェクトでの経験を生かして立ったまま使えるパソコンの作業台を作りたいなと思います。

澤井:Vectorworksの3Dをもっと活用したいと思います。また、身体スケールということに注目して建築や空間についてインスタレーションのようなことに取り組んでみたいと思います。

生田:建築学科は机上で考えるだけで学生の期間を過ごしてしまう可能性があります。今回、屋台とはいえデザイン的に彼らなりにこだわって、それを実現させることがいかに大変かを学んだと思います。デザインだけでなく安全性の確保も考え、イメージに近づけるために本当にさまざまな検討と試行錯誤を繰り返して、ひとつのものを生み出す大変さを学んでくれたと思います。研究室でも多様な経験ができる取り組みをしたいと考えていますし、学生には今後もこういったプロジェクトに積極的に参加して欲しいと思います。

取材協力

- 名城大学

- 理工学部 建築学科 准教授 生田 京子 氏

- 大学院 理工学研究科 建築学専攻 修士1年 荻子 翔太 さん

- 大学院 理工学研究科 建築学専攻 修士1年 川久保 樹 さん

- 大学院 理工学研究科 建築学専攻 修士1年 澤井 大 さん

- 記載されている会社名及び名称、商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。