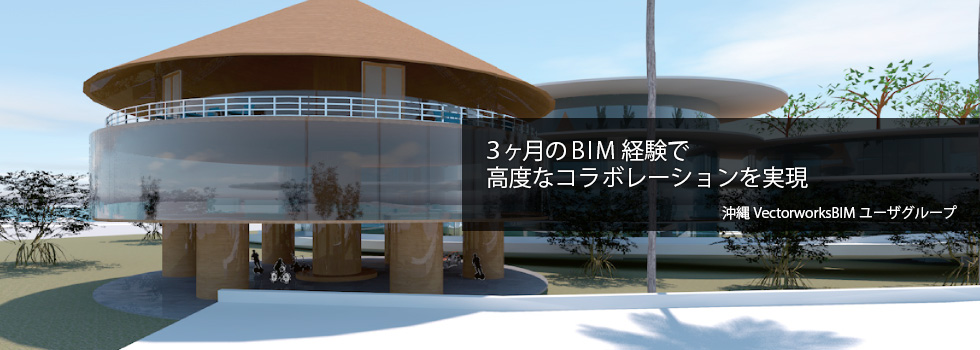

ユーザ事例 & スペシャルレポート

沖縄Vectorworks BIMユーザグループは、2014 年の「Build Live Japan Ishigaki」にたった3 ヶ月のBIM経験で参加し、審査員特別賞とコラボレーション賞を受賞した。

ThermoRenderで行った熱環境シミュレーション

10数年前、コンペがたくさん開催された時に、とある事務所がいくつか取ったのをきっかけとして、Vectorworksがアトリエ系事務所で広まった。やはり図面からプレゼンテーション作成までの機能があり、デザインツールとして評価が高かったのではないか。それ以降、Vectorworksはデザインにとって必要不可欠となっている。

A&A社が開催したBIM操作体験セミナー「Vectorworks BIM CAMP」に参加し、これからBIMを本格的に勉強しなければと痛感した。興味を持っていた何人かと一緒にユーザグループという形で勉強会を始めたのがきっかけで、立ち上げたのは6月だった。

また、9月に行われる「Build Live」というイベントに参加したいという意図もあったので、どこまでできるか分からないが、ここで始めないと一生2Dしか作らないだろうという意識もあり、BIMの世界に踏み込んだ。

Windworksで行った風通しシミュレーション

このグループのほとんどは、コンピューターで解析するよりも模型を作る世代なので、BIMというものの掴みどころや距離感がなかった。最初は、どの辺りから手をつければいいのか分からず、A&A社のBIMテキストを見ながら試していた。

勉強会の頻度は週1回で進めた。それぞれの知りたいことや分からないことを中心にディスカッションをし、A&AのスタッフにもSkypeで参加をしてもらいながら、それぞれに知識を蓄えていった。

あっという間の3ヶ月が過ぎ、不安とともにBuild Liveの開催を迎えた。

メンバーそれぞれ通常業務があるので、集まれるのは夜の7時くらいからだった。10時くらいまで作業して、あとは各自戻って作業を進めていた。

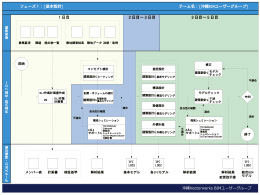

Build Liveは100時間という期間であったが、実質的には40時間ほどしか使えなかったように思う。それぞれの作業場所が異なるため、Dropboxを活用して全てのファイルをメンバーが見られるように設定した。

Vectorworksのファイル共有機能を使い、個々人のファイルと、それらを統合したファイルをリンクさせ、誰かが更新すると通知が来るようになっていた。これによって、作業していることの確認と、全体の進捗状況を把握することができた。

コラボレーションにおいて、こういった機能は必要不可欠であるし、Vectorworksの柔軟な機能で実現することができた。

BIMだからといっていきなり3Dを作成したわけではなく、エスキスは手を動かしたり、2D機能を使って作業をした。こういった機能の充実がVectorworksの良さであるし、BIMツールだからといって、2D機能をおろそかにしない点が大事だと思う。

エスキスでゾーニングが決まったら、各自に担当を割り振って、そこから3D化していった。

ボリュームの段階で、SHADOWでの日影計算やThermoRenderを使った表面温度計算をしていった。シミュレーションの部分はA&A社に頼るところが多かったが、シミュレーション結果をデザインにフィードバックさせながら進めることができた。

実際のコンペ同様の慌ただしさで、間に合わないかもしれいないという焦りもあり、緊張感がとても高まった。それでも、これまでやった積み重ねをカタチにしたいという想いで、VectorworksのモデルをIFCに書き出し、プレゼンテーション資料をまとめ上げた。

建築の考え方が大きく変わった。情報の集め方自体も、そしてそれらをどのように設計にフィードバックしていくのか、情報を活用した設計のカタチが見えてきたように思う。情報の建築化がBIMなんだと感じた。

ただ、今回の参加を通じてかなり前に進めたように感じるが、一人では成し得なかったことだと思う。グループのみんなと支えあいながら勉強して、チームとしてBuild Liveに参加したからこそ、今感じている場所に

立てているように思う。

ソーラーアニメーション

BIMは3Dが先にあるので、最初の作業量は増えると思うが、現場管理に時間を割くなど、時間のシフトが実現できるものだと思う。

さらに、設計者が頭の中で想い描いているカタチをコンピューターの中に素直に落とし込めるので、タイムラグをなくすことができると感じている。頭とコンピューターが手を介してつながる状態を実現したい。

データ連携図

今回のBuild Live では、建築意匠だけにターゲットして参加した。たった5人でここまでできることを証明できたと思うが、BIMの良さは多くのアプリケーションとの連携で成り立つものでもあると思う。今後は、いろいろなシミュレーションツールを活用しながら、デザインへのフィードバック、さらに次のステップでのシミュレーションと、BIMの良さをさらに実感できるものにしたい。

また、ユーザグループとしての勉強会も引き続き行い、沖縄でのVectorworksユーザが頼れる存在になれるようにしたい。

あとは、学生も引き込んで、産学連携の新しいカタチを模索できればと思う。学生の世代は3Dが当たり前にあって、自分たちよりも親しんでいると思うので、もっと積極的になって欲しいと思う。

沖縄Vectorworks BIMユーザグループでは、今後も勉強を通じてスキルアップを図っていくので、Vectorworksユーザの方は積極的に参加をして欲しいと思う。一緒にノウハウを蓄積できればとても嬉しい。

【取材協力】

沖縄VectorworksBIMユーザグループのみなさん

プラソ建築設計事務所 小林 志弘 氏

ポイントウォーカーデザイン 前田 慎 氏

株式会社 エーアンドシーワークショップ 新垣 朝憲 氏

有限会社 ハンエイ 平良 美咲 氏

ポイントウォーカーデザイン 五十嵐 敏恭 氏

記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様は予告なく変更することがあります。