ユーザ事例 & スペシャルレポート

東京・東麻布にオフィスを構えるimaは、国内外の店舗設計やインテリアデザインなどで活躍している気鋭の設計事務所だ。その素材の経年変化までも織り込んだロングライフなデザインは、海外でも評価は高い。1998年の設立以来、imaではデザインツールにVectorworksを選び、長年愛用しているという。ここではimaのデザインのアプローチとその道具としてのVectorworksの魅力を語っていただいた。

小林恭:私は多摩美術大学の立体デザイン科(現環境デザイン科)でインテリアデザインを学びまして、卒業後、植木莞爾さんが主宰する設計事務所、カザッポ&アソシエイツに入社して、インテリアを中心に店舗の設計を行ってきました。退職後は学生時代からのパートナーであるマナと一緒にヨーロッパで建築を見て回ったりして、1998年にimaを設立しました。

小林マナ:私は武蔵野美術大学短期大学部の木工科を卒業後、博物館の展示やディスプレイなどテンポラリーのデザインを行う会社で仕事をしてきました。展示会などのディスプレイは会期が終われば取り壊してしまうので、やはりロングスパンのデザインを行いたかった。パーティーや発表会の設営はその時だけで後に残りませんからね。そこで夫の仕事を手伝うようになって、imaの設立にいたる流れです。

小林マナ:そうですね。今でも展示会などテンポラリーの設計の仕事もやらせていただいているのですが、今はなるべく捨てるものが少なく、再利用できる方法を考えています。

小林恭:フィンランドのマリメッコなど、国内外の店舗設計などインテリアデザインがメインですが、プロダクトデザインも行っています。インテリアデザインは、住宅、飲食などさまざまですが、物販の店舗設計が一番多いですね。プロダクトの方は北欧が中心のインテリア家具を販売されているコレックスと家具を作ったりしています。自分たちの作品的なものも作っています。あとはカストホールというスウェーデンのカーペットメーカーのデザインも行っています。

小林恭:そうですね、デザイナーは何か取っ掛かりを探していくのですが、例えば洋服などさまざまなブランドが存在しますが、まずそのブランド個々の特性を理解するところから始めます。そして、ユーザーがどういう風に使っていくのかを手がかりにして、どんどんイメージを膨らませていく感じです。無から何かを生み出すというより、その本質や文脈を探りながら形状にしていく作業ですね。方法論としては、プロダクトもインテリアも分けて考えてはいないですね。

小林マナ:店舗の本質や個性、ブランドをまず理解するところから始めています。例えばイルビゾンテといった革のバッグの場合、どうすればそれがきれいに見えるかを背景などを含めて考えていくと、必然的に他の店舗とは異なる独自のイメージが生まれます。モノやクライアントの求めるイメージを突き詰めていくと、そこに独自性が生まれます。

小林恭:自分たちのデザインを見せたいというよりも、モノや場所にどうマッチングしていくかを主題に考えています。マテリアルの選定、照明計画、空間の配置などは、居心地の良さ、雰囲気を大切にしています。素材にしても使えば使うほど味の出る質感、飽きずに経年変化を楽しめる長持ちするものを選ぶようにしています。おそらくデザイン性を主題に設計するとすぐに飽きられてしまうかもしれません。imaが目指しているのはそういうことではないですね。

小林恭:時代の流れは敏感に感じてはいますけれど、それを自分たちの中で消化して、表現するということですね。

小林恭:今45歳ですけれど、手描きの図面は私たちの世代が最後かもしれません。私は1988年に独立してから「MiniCAD」(Vectorworksの前身)を使い始めました。カザッポ&アソシエイツ時代の6年間くらいは手描きの図面を勉強させてもらいました。

小林マナ:私もだいたい一緒ですね。会社勤めの頃は手描きメインで仕事をしていまして、手描きのスケッチやレンダリング、図面も手描きでした。初めてCADを触ったのが、会社を辞める1年くらい前でした。

小林恭:独立した当時はカザッポさんからの仕事を受注していてよく出入りしていたんです。カザッポさんがMiniCADを導入したので、いろいろ試させていただきました。それまでコンピュータはぜんぜん使っていなかったので、CADは難しいという先入観というか恐怖感がありました(笑)。ところが皆さん簡単だよとおっしゃっていて、それで使わせてもらったら、数値入力というわけではなく、手で描く感覚とそれほど大差がなかったんですね。それで、これだったら自分にも使えるかもと思って、導入しました。1ヶ月くらいで基本的な操作はできるようになりました。

他社製のCADも操作風景を見たことはあるんですけれど、すごくややこしくて難しい印象でした(笑)。やはり「機械っぽい」といいますか、自分たちはもっと「絵っぽい」仕事なんですよね。Vectorworksはそんな絵の感覚でツールとして使えるところが魅力ですね。多分コマンド入力で操作していくようなCADしか知らなかったらCADは使っていなかったでしょうね(笑)。

小林マナ:私も1999年頃からMiniCADを使い始めました。私は新しモノ好きなので、ぜんぜん抵抗なかったです。それと私はマニュアルをよく読むタイプなので(笑)、常にマニュアルをパソコンの傍らにおいて作業していましたね。

小林恭:逆に私はマニュアルを読まないタイプで(笑)、マナにいろいろ教えてもらいました。仕事で必要な基本的な操作はマスターしましたが、未だに知らない機能もたくさんあります。

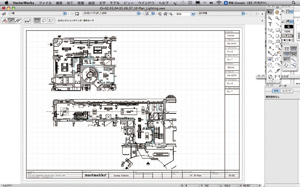

小林マナ:図面はすべてVectorworksです。

小林恭:ただ、簡単な形状はVectorworksで行うこともありますが、建築パース的なものとかプレゼンテーション用のCGが必要なときは、外注にお願いする場合が多いです。Vectorworksで起こした図面データを渡す場合もありますし、手描きスケッチをCGにしてもらう場合もあります。

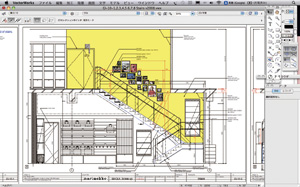

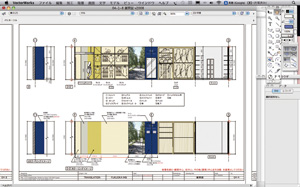

小林マナ:いつも時間のない中での仕事が多いので、Vectorworksで平面図まではちゃんと描いておいて、その後空間を作ってもらって什器を収めていく感じですね。床や壁などの素材も実物をスキャンして、それをCG空間にマッピングしてもらいます。社内ではVectorworksでレンダリングまでは行っていませんが、2Dだけでも伝えられる図面作りを心がけています。

小林恭:いつもお願いしているところなので、こちらの望むイメージや雰囲気をよく理解していただいていますので、それは問題ないですね。

小林マナ:質感など、細かい直しもお願いしています。フローリングがフローリングに見えなければ意味ないですからね。

小林恭:そうですね、質感には非常にこだわっていますので、それが絵として表現されていないと、ちょっと厳しいですね。CGを使うならかなりリアルにしていかないと。リアリティの追求が必要ですね。逆にスケッチであればそれはそれで雰囲気を伝えるのに有効なんですけれど。

小林恭:そうですね、企画イメージはまず、簡単なマンガ、ポンチ絵みたいな手描きスケッチを描いてみます。その方がクライアントさんに通じるんですね。自分たちが思う雰囲気を伝えやすい。次にVectorworksで平面図を起こします。平面図と雰囲気とマテリアルの3つをクライアントさんと共有できれば、後はCGでプレゼン用の絵にして、施工に入ります。

小林マナ:最初に手描きのスケッチでクライアントとイメージを共有しておけば、後から方向性が違うということにはならないので、やはり初期の段階でのスケッチは大切です。

小林恭:もちろんコンペなどの場合は、最初からCGや模型で完成形のイメージを作ってプレゼンテーションしますけれど。インテリアや建築系の場合は、やはり模型で見せるのが分かりやすいですね。自分たちも模型でスタディすることもいまだに行っています。複雑な空間などは模型を作った方が理解しやすいです。

小林マナ:でもVectorworksって、わりとアナログ的表現の道具の1つとして捉えている面もあります。作業的には手描きに近いと思っています。

小林恭:スケッチはまだ手描きが多いですが、ただVectorworksは内装のパターンやサイズ感を確認するスタディのツールとしては使います。パターン、柄などの最適なサイズ感をつかむのは手作業では大変ですし、Vectorworksが役立ちます。ようするに頭の中にあるアイデアを何を使って表現するかですから、状況によって、手描きスケッチ、模型などと同列にVectorworksも1つの道具として使い分けているということです。実際今ではVectorworksなしではデザイン作業が成り立たないですから(笑)。ただCADを使い始めると、その分クライアントさんの納期の要望が早くなってきています。手描き時代は図面も1ヶ月後でしたが、今は1週間、2週間で締め切りが早くなってきています(笑)。

小林マナ:今現在事務所で使っているのは、Illustrator、Photoshop、formZ、Vectorworksです。CADはVectorworksのみで他のCADとの併用はしていません。特にその必要性も感じていません。

小林マナ:手描きのスケッチをベースに、2次元の図面を引いて寸法を押さえることがメインですね。図面に色を付けることもあります。後は3Dにして確認します。

小林マナ:Vectorworksの持つ豊富な機能は、ぜんぜん使いこなせていないと思っています。少し前に大きな物件があったので、友人に聞いたのですが、シートレイヤを使っていろいろできるのが分かりました(笑)。お恥ずかしいですが、本当にまだまだ使いこなせていないので、1つずつ機能の便利さを確認している段階です。ですからVectorworksに何の不満もないです。逆に、もっと機能の少ないバージョンを望みたいくらいです(笑)。

小林マナ:だいたいDXFですね。クライアントからは、DXF、DWGがデータとして届くので、それをデータ変換してVectorworksで作業します。そしてDXFに変換してから戻しています。今、海外とのやり取りもDXFかDWGでのやり取りが多いですね。実際、マリメッコさんとの仕事もそうです。

小林恭:海外とのデータのやり取りも何の問題もありません。どこの国であろうが、本当にスムーズです。

小林マナ:海外とのやり取りで思うのは、むしろ図面上に入れる建築用語といった、デザインや設計の専門用語の翻訳機能があるといいですね。

小林マナ:そうですね。初めて使ったときに、簡単に絵が描けたので、CADってこんなに簡単なの?って思いましたね。

小林恭:ほとんどVectorworksじゃないかな。

小林マナ:大手建築のデザイナーは別のCADソフトも使われているようですけれど、周りはVectorworksばかりです。

小林恭:美大の人たちは試験にデッサンがあるし、デッサンを勉強してきているので、絵を描くということは、絵を描きながら試行錯誤しているという感覚なんです。その延長線上にあるCADというのはやはり分かりやすい。そこにVectorworksがあったということが画期的だった。

小林マナ:例えば人材募集のときなど、スタディをしているつもりでCADで絵を描いて持ってくる人もいますが、それはちょっと良くないと思います。ようするに立体を考えていないんですね。

小林恭:そうですね、デッサンが描ける人は、絵を立体で把握できますが、それをコンピュータ上に持ち込めていない人が多いかもしれません。

小林恭:そうですね、難しいんでしょうね。絵って少し抽象化されたものなので、手描きだと特徴的なところを強調して、不要な線を省略して、効果的に伝えることができますが、逆にコンピュータではそれが難しいのかもしれません。CAD上で最初のスケッチが描けるようになれば、よりスムーズな仕事の流れができそうですね。Vectorworksにはフリーハンド機能もありますし、木目を描くときなどには利用しているのですが。

小林恭:納期が短縮され、日々仕事に追われている状態ですと、より合理的なワークフローが求められます。ですので、現状ではファーストミーティングは、手描きのスケッチが一番効率的なんですね。例えば、マリメッコさんと海外で打ち合わせするときも、やはりスケッチだとすぐ伝わるんですね。それでイエスノーが決まるのでやりやすいんです。CGを時間掛けて作って、ノーと言われてしまうと、また1から作り直さなければなりませんので、初期の段階からCGでは効率が悪いです。

小林恭:そうですね、まずスケッチで方向性をフィックスさせてからCGにする場合が多いですね。最初の段階でイメージを共有しているので、後からクレームが来ることはほとんどないですね。

小林恭:今はVectorworksのデータのやり取りが簡単に行えるので、海外との仕事がやりやすくなりました。マリメッコさんもそうですが、基本的に図面は絵なので、具体的な絵を見ながらコミュニケーションができますので、トラブルもほとんどないですね。1点、マテリアルの質感を伝えることだけは、なかなか難しいですね。それぞれの国で材料もさまざまですので、例えばツヤが出すぎたりなど、こちらが指示した内容とまったく異なる質感に仕上がってしまうこともあります。「少しツヤあり」という感覚が伝わらない国もあって、そういう国では、ツヤは「あるか、ないか」なんですね(笑)。

小林マナ:ツヤ30%とか指示してもまったく無視されたり(笑)。そういった微妙なさじ加減が伝わらない場合もあります。

小林恭:逆に言えば日本人の感覚を海外の人に分かってもらうことはなかなか難しいので、現地の感覚や使える素材をこちらが理解した上で、ベストな答えを探していくことも必要ですね。

日本のデザイナーは仕事のクオリティや納期に対する責任感などで高い評価を得ています。これからもっともっと日本のデザインが世界で活躍すれば良いと思います。

【取材協力】

設計事務所 ima http://www.ima-ima.com/

小林恭+マナ

この事例はカラーズ有限会社の許可により「pdWEB」で2012年7月5日より掲載された記事をもとに編集したものです。

記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様は予告なく変更することがあります。