ユーザ事例 & スペシャルレポート

明治大学 理工学部 建築学科のほとんどの学生は、意匠系の伝統のある3つのサークルのいずれかに所属して、研究会やコンペに積極的に取り組んでいるそうです。今回、建築学科教授の小林正美(こばやし まさみ)先生に学科の特徴や研究室の取り組みをうかがいました。そして、2010年度の卒業設計で堀口賞、建築学科卒業設計賞の2つの賞を受賞し、JIA神奈川卒業設計コンクールで銀賞を、さらにせんだいデザインリーグで「日本三」を受賞した中川沙織(なかがわ さおり)さんにその作品についてのお話をうかがいました。中川さんは現在小林正美研究室に在籍し、大学院にて建築学を専攻しています。

近年、建築界でも低炭素化社会や環境問題など世界共通に考えていかなくてはいけないことも多く、これからは国際性がひとつのキーワードになると感じます。ですから、世界に出て行く学生を育てるということに一歩踏み出し、授業はすべて英語で、海外の留学生と日本の大学院生それぞれ15名の構成で大学院の国際コースを2013年4月からスタートします。その準備もあって、建築学科を中心に国際ワークショップをこれまで3回開催し、日本と海外の学生が交流して国際感覚を養うということを始めています。

特にヨーロッパではボローニャ・アコードと言って、ほとんどの大学で単位互換制度を導入しています。ですから、イタリアの学校の学生がフランスに行って勉強することも可能です。CADに関してはAutoCADやVectorworksは当たり前で、さらにRhinocerosなどいろんなソフトを使っているようでレベルも非常に高いです。少なくとも、CADを通じて空間を考えたり設計をするということは当たり前になっていくだろうと思いますし、いろんなソフトを使いこなせることは国内でも海外でも世界中どこでも仕事ができる状況に繋がると感じます。

学部の教育では、2年生から情報処理演習でVectorworksを学びます。授業ではそれまでの設計課題をCAD化して、レイヤの考え方など基本的な部分を学びます。ですが、2年生までは課題にCADを使用してはいけないというしばりがあります。というのも模型制作や、図面を手で描くことで、スケール感覚を身につけることがとても大切だからです。CADは拡大縮小が簡単にできてしまうので、身に付いていない段階ではスケール感覚を間違ってしまうことが多くなります。ですが、1年生から教えている大学に比べると3D表現はやはり遅れていますし、もっと早く教えるけれど使ってはいけないというぐらいにしないと間に合わない感じはあります。

3年生の後期に研究室を選ぶ際、各自ポートフォリオが必要になりますから、それまでにCADを修得しなくてはなりません。また、それぞれの研究室ではコンペに取り組ませています。締め切りがあることに加え、チームワークは責任が発生します。自分ができないと他の人に迷惑をかけるという状況に追い込むと嫌でも覚えますから、学年を超えたチームをつくって「On the job training」で力をつけます。そして、研究室ではプレゼンテーションも必ずさせて、シミュレーションしながら繰り返し行っていくうちにだんだん論理的にしゃべれるようになります。

学内外のコンペ参加などを通して学年を超えて交流し、東京の大学や世界とも交流できる場をどんどんつくっていきたいと考えています。就職という観点ではCADのリテラシーはますます必須になると感じます。そして、今後は単なるデザインではなく、社会性や環境など何かテーマを持って、マネージメントも含めた総合的な力があることも要求されるのではないかと感じます。ですから、国際コースもグリーンアーキテクチャーやサスティナブルアーバンデザインということも見据えて、最先端で教えていることを打ち出そうとしています。

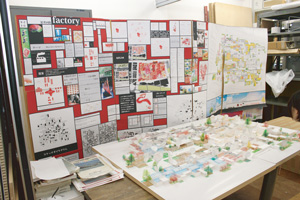

建築を通じてメッセージを伝えたいと思い、考えたのは「食」という身近なテーマです。最初はさまざまなことを連想し、建築とはほど遠い「なぜ生きているのか?なぜ食べるのか?命とは?」といったことまで自問自答を繰り返しました。その中で、環境問題や工場が連想され、日本一大きく、しかも品川という都心にある東京卸売市場食肉市場に行き着きました。食肉市場は今まで触れてきた建築とは全く違っていて、安全で安心なお肉を供給しているにもかかわらず、嫌悪施設と扱われるような問題もかかえています。そして、その建築は問題を人間の意思で隠そうとするもので、そういう建築のあり方に疑問を感じました。ですから逆に隠す建築から見せる建築に変えることで、人間の意識も変わってくるようなことが起こるのではないかと思い「公共性を含む場として工場を定義し直す」ということを考えました。

実際に牛を眼の前で見ると、気持ち悪さより食肉をカットする職人技が本当にかっこよかったです。いかに良いお肉をつくるか、そして革を使うことも意識していかにちゃんと仕事をするか、職人さん達は眼の前の牛と真剣に向き合っていると感じ感動しました。それなのに嫌悪施設として、働いている人までさげすまれるような価値観が嫌だと感じました。その考え方が間違っているかどうかの議論もないままに建築がつくられることにも改めて疑問を感じました。

知識がゼロだったので、テーマの整理と基礎固めが大変でした。いわばカオス状態で育った工場の問題点をひとつずつ挙げ、必要な機能や作業フローをどう組み立てていくかを一番意識しました。そして建築はかたちが表現になるので、どう組み立て、都市の中でどうあるべきか、また、漠然と考えていた公共性をどう取り込むかなど試行錯誤を繰り返しました。なるべく主観的にならないようにすべての機能は等価と考え、ひとつのセルのような四角形に内容を書き込み、どのように配置してどうつなげ、どこを見せていくか何パターンもVectorworksでシミュレーションしました。アルゴリズムのような考え方も意識しながら最適化を考えていきましたが、Vectorworksを活用することで膨大な作業も効率的に進められたと思います。

取り組んだ当初はなかなか理解してもらえなかったテーマですが、評価してもらえたことでメッセージや想いが通じたのかなと実感しました。作品のタイトル「思考回路factory」は、人が頭で考えるだけではなく、ものが動いている回路などを含めて、そこでいろんなものがつくられ、人間の思考回路もつくれる工場という意味を込めました。ただ、建築は更新されたり、消えたりという都市の呼吸みたいなものが絶対にあるので、これで完成とは思っていません。そして、空間の可能性というところまでは行き着いていないので、そこは課題でもあります。

卒業設計に取り組んでから、「もっと驚かせたい、もっと楽しませたい、人の感情を揺さぶりたい、そして、人が忘れているメッセージを伝えたい」と考えるようになりました。卒業設計はどちらかというと一発的なアピールだと思いますが、そういうもので「はっ」とする人がいてくれて、私の表現や想いなどの考え方が伝わって、地球が良くなればいいなと思います。今、関心があるのはコンピュータ世界の可能性で、その中のネットワーク的なものが都市にも存在しているのではないかと漠然とですが感じていて、研究テーマにできたらと考えています。

最初一般的には嫌われる血とか肉を見せることをテーマにしたいというので、あきらめさせようと思って「じゃあ皆に意見を聞いてみたら?」とアドバイスしました。ところが、意見を聞くために目を背けるような写真をコラージュしたものをつくったり、品川に見学にも行って本格的な研究に入ってしまいました。

卒業設計で賞を2つ受賞するというのは初めてです。講評会でも単なる雰囲気でなく、見せるところ見せないところを考え、工場のフローがしっかりとできている点は評価がとても高かったです。

実は学内の先生方は図面だけをみて卒業設計の採点をしたので、それほど評価は高くなかったです。プレゼンテーションがないと何を考えていたかが伝わりにくかったとは思います。プレゼンテーション力という意味では、仲間で取り組み色んな人に確かめながらシミュレーションすることでかなり鍛えられたと思います。

ー取材を終えてー

低炭素化社会などのテーマについては、今後も建築の可能性や解決策など世界規模で議論され研究が進められるだろうと思います。ただ、今回の取材を通し、身近なテーマを「考える」ことからスタートした中川さんの卒業設計からは、抱いた疑問に対する一般的な意識や価値観について、改めて「考える」ことの大切さと建築の新しい可能性を感じました。

エーアンドエー株式会社 広報宣伝部 竹内 真紀子

記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様は予告なく変更することがあります。