ユーザ事例 & スペシャルレポート

住宅をはじめとして、オフィスや商業施設、ホテルなど幅広い空間に向けて「照明器具」を提供しているオーデリック株式会社。その照明計画にもVectorworksは欠かせません。3年前からは研修制度の一環として、年に一度Vectorworksカスタマイズセミナーもご利用いただいています。今回はセミナー受講の感想とともに、実際の照明計画の現場でVectorworksがどのように活用されているかをご紹介します。

今回、カスタマイズセミナーを受講されたのは、新たに始動した商環境の照明提案を専門に行うプロジェクトチームのみなさんです。そのプロジェクトのリーダーとして、Vectorworksでさまざまな照明設計を手がけている田中宏明(たなか ひろあき)さんにお話をうかがいました。

全国の営業所から選抜された社員が受講しています。今回は、始動したばかりの新しいプロジェクトに参加しているメンバーが中心で、私以外はほとんどVectorworksを触ったことがない営業社員でした。セミナー受講によって、住宅だけでなく、商環境の照明も各営業所の営業員がお客様と打合せをし、先方のイメージを本社のプランニングチームに正確に伝えられることを目指しています。さらに、本社からのプランと見積もりをお客様に提出した後、修正が出た際でも、営業所で対応できることが理想です。営業社員は照明を熟知しているベテラン揃いですが、CADを扱うスキルがこれまで不十分でした。真にプロフェッショナルとなるためにVectorworksのスキルは欠かせません。

必要なスキルは、CAD図面の内容を理解した上で、お客様の意図を把握し、光を提案する能力です。初回のプランは本社のプランニングチームで対応しますが、まずは、お客様からVectorworksで図面が来ても、抵抗なく対応できるようになりました。また、本社で対応した照明計画についても、レイヤとクラスとは何か、どんなプランを提出するのか、器具の配灯方法、シンボルの必要性や数え方、ワークシートの使い方など、全体の流れがセミナーで理解できたのでよかったと思います。セミナー受講後、意欲的にVectorworksの勉強をしている社員もいるようです。

以前から、住宅専門の部署と、オフィスビルや商業施設、ホテルなど大規模な長期案件を扱う部署があります。しかしながら、商業施設の中の店舗や、飲食店など非住宅系で中小規模の照明計画を専門的に扱う部署がありませんでした。また、そういった場所での照明計画は最新鋭の光を使って演出することが求められる上、計画から竣工までが非常に短期間となりスピードが求められます。ですから、そういったプロジェクトに対応するべく、営業、設計さらに開発から人材を集め、少数精鋭で機動力と専門性のあるチームを発足しました。

住宅を専門に扱う部署は、スピードの早いとても便利な社内のシステムを活用しています。住宅の照明計画にはパーフェクトといっても良いシステムですが、出力はプレゼンボード作成のためのPDFデータです。非住宅系の場合は、設計事務所からの依頼で器具の選定から配灯計画の提案までしますので、やり取りはCADデータとなります。依頼が来た時点で、すでに日程に余裕がなく、依頼図面と同じCADソフトを使った方が断然効率は良くなります。実際、本社の設計で使用しているCADはVectorworksだけではありません。ですが、私どものプロジェクトで扱う仕事は都内の設計事務所から依頼が来るケースが非常に多く、その約9割がVectorworksをお使いです。必然的にVectorworksを使って照明計画をすることになります。

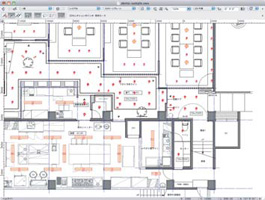

他のCADも必要に応じて使っています。しかし、照明計画のご依頼をいただく設計事務所ではVectorworksの使用率が高く、プロジェクトチームの作業環境もVectorworksが中心となります。設計図面にレイヤを増やして照明器具をプロットし、器具リストのワークシートを配置するのが基本の提案内容です。Vectorworksはビジュアル表現に優れているため、空間イメージを伝えやすい図面づくりが可能です。これは内装デザインを重視するテナントの設計に向いているといえます。さらに、2次元3次元どちらの図面も描くことができ、図面を描くと同時に、プレゼンテーション資料も簡単に作成できるという点が支持を集めている理由ではないかと思います。

業務の効率化を図るため、シンボル登録などは手探りでやっています。例えば、ダウンライトは口径が決まっていますし、ベースライトは長さが決まっています。ですので、それぞれの口径や長さで何種類か色分けなどした図面を用意しておき、計画図面に取り込んだ後に、それぞれに名前を付けてシンボル化をしています。あとはシンボルをカウントする関数で簡単に計算ができますので、とても便利です。それぞれの照明器具の消費電力がどのくらいで、合計何VA(ボルトアンペア)かということも、器具表としてVectorworksのワークシートでつくります。器具スペックはデータベース化されていますので、それをコピーしてワークシートに貼り付けられる点も非常に使いやすいです。さらに、お客様が図面上で照明器具の数を変更した際にも、再計算コマンドひとつで器具表が連動して変わってくれる点は大きなメリットです。他のCADと比べても Vectorworksは格段に効率よく照明計画の図面が作成できます。

照度は高くして消費電力はできるだけ少なくという要望が最も多いです。最近はリニューアルが多く、オーナーは消費電力を下げるためLEDに期待をしています。省エネ法の改正もあり、環境や省エネということをとても気にされますので、そういった面も意識して提案することが求められます。一方、設計者はLEDの導入時にどのような明るさになるのか、新しい光源のためイメージが湧きません。ここは何ルクスですといっても意匠設計者には判断できませんので、照度分布図で提示することが求められます。今までも、等高線のような2次元の照度分布図は、社内のソフトからDXFで取り出し、Vectorworksの図面に取り込んでプレゼンテーションに使用することはありました。ですが、床や机の上などの平面だけでなく、壁面など、鉛直面照度の評価も照明計画上とても重要です。3Dで照度分布を見たいという要望はだんだん強くなってきています。

テナント系の照明は、住宅に比べトレンドが変わるスピードがとても早いので、何が必要とされているか常に意識しています。オーナーと設計者の要望を満たすプレゼンテーションが、Vectorworksを使って効率化できたらと思います。オーナーは今の照明器具をLEDに変えると消費電力がどのくらい下がるか、ビジュアルでわかりやすいプレゼンテーションを求めています。一方、設計者は、照明のイメージを裏付ける情報として正確な照度データの3D化を求めています。Vectorworksのプラグインなどで、照度(ルクス)ごとに色分けされた3Dの照度分布が簡単にできるようになることに期待します。もちろんデータの正確性が確保されていることが前提ですが、図面から照度分布までのシームレスな作業環境が整えば、照明設計者に対するVectorworksの優位性は一層高まるでしょう。

|

照明のプロフェッショナルとなるため、営業の社員向けには研修制度の一環として照明に関するさまざまなセミナーの受講を勧めています。その中の最終段階として、Vectorworksカスタマイズセミナーを位置づけています。Vectorworksカスタマイズセミナーは3年前に初めて取り入れましたが、セミナーを受講し、すでにVectorworksを使いこなして業務を行っている営業社員もいます。内容が実務に即していることもあってやはり身に付きやすいのだと思います。

【取材協力】

オーデリック株式会社 http://www.odelic.co.jp/

光環境開発プロジェクト チームリーダー 主任 田中 宏明 氏

意匠設計部 第1意匠設計課 主幹 飯島 孝一 氏

(取材:2010年11月)

記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様は予告なく変更することがあります。